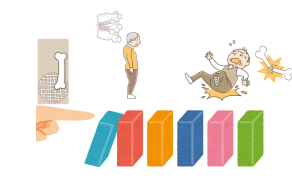

ドミノ骨折とは?

ドミノ骨折とは、主に骨粗鬆症が原因で最初の骨折が起こり、その後に次々と骨折が連鎖的に、まるでドミノ倒しのように、一つの骨折が引き金となり、他の骨折を引き起こしてしまうことからこの名前がつけられました。

もちろん、骨折自体が次の骨折を引き起こすわけではありません。骨粗鬆症の患者さんにおいては、軽い転倒や、場合によっては尻もちをついただけで骨折することがあります。さらに脊椎圧迫骨折(背骨の骨折)では、咳やくしゃみといったわずかな衝撃でも骨折してしまうことがあります。一度骨折を経験すると、筋力が低下し体のバランスが取りにくくなったり、転倒の恐怖心から活動量が低下したりすることで、さらに転倒しやすくなり、新たな骨折のリスクが高まってしまいます。

私は理学療法士として、病院や在宅分野で骨折後の患者さんと長く向き合ってきましたが、転倒・骨折の再発は本当に多いです。今回は、理学療法士(リハビリテーション専門職)の立場から、ドミノ骨折の予防と対策についてご紹介したいと思います。

ドミノ骨折の予防(初発の骨折)

ドミノ骨折の予防は、まず初発の骨折を予防することから始まります。しかし、転倒などの骨折を引き起こす事故をゼロにすることは不可能です。なので、骨粗鬆症を予防して骨折しにくい身体づくりが重要です。

骨粗鬆症とは?

骨粗鬆症とは骨量(骨密度)が減る、または骨の質が低下することで骨がもろくなり、骨折しやすくなる病気です。骨はリモデリング(骨の新陳代謝)によって常に古い骨を壊す作業と新しい骨を作る作業の両方が繰り返されていますが、加齢や女性ホルモンの減少、カルシウム不足などでこの代謝がアンバランスになり、失われた骨量を十分に回復することができなくなると骨量減少が始まり、骨粗鬆症の原因となります。

日常生活でできる骨粗鬆症の予防

- カルシウムが豊富に含まれる乳製品や小魚、豆腐などを摂る。

- ビタミンDが豊富な食事(きのこ類、鮭など)を摂ることで、カルシウムの吸収を促進して骨を強くできる。

- 日光浴(皮膚に紫外線が当たること)でもビタミンDが作られる。

- 骨は長軸方向(図)への負荷がかかると強くなるので、ウォーキングなど、重力に抗った運動を継続することは骨粗鬆症対策となる。

ドミノ骨折の予防(2回目以降の骨折)

なぜ、一度骨折するとドミノのように連鎖的に骨折しやすくなるのでしょうか?まずひとつに、骨粗鬆症のため、すでに軽微な衝撃でも骨折しやすい身体状況になっていることが挙げられます。二つ目に、筋力低下やバランス能力の低下が進行し、再転倒による再骨折です。本章では、後者の再転倒による再骨折について述べていきます。

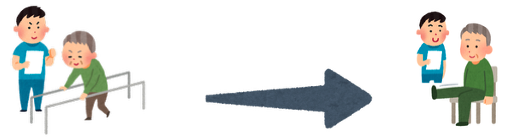

リハビリテーション

転倒歴、骨折歴がある人は再転倒のリスクが高まることがわかっています。そもそも、転倒するということは、筋力など身体機能の低下が始まっている可能性が高いのです。また、骨折してしまった場合、さらに筋力低下や痛みが生じ、転倒し骨折する・・・というドミノ倒しが続きます。そこで重要になるのが、骨折後の身体機能の回復を促すリハビリテーションです。現在の日本では、骨折後に病院などで理学療法士や作業療法士による専門的なリハビリテーションを受けられる機会は充実しています。

具体的には、骨折後のデリケートな時期から、医師の指示の下、理学療法士や作業療法士が状態に応じた運動や動作の指導をしてくれるので、身体機能の低下を最小限にとどめ、速やかな回復を図ることができます。

また、骨折自体の治療が終了しても、筋力の回復には時間がかかるため、自主的なトレーニング(リハビリテーション)を継続する場合があります。その場合でも、理学療法士や作業療法士が、患者さんが単独でできる運動方法を考案してくれるので、一度リハビリテーション専門職へアクセスできると、フォローアップまで充実していると言えます。

転倒予防の環境整備

床に電気コードや衣類が散在していたり、滑りやすい床や履物では、いくらリハビリを頑張ったところで転倒リスクが解消されたとは言えません。ドミノ骨折を防ぐためには転倒予防のための住環境整備が重要です。ポイントは「よ い じゅ う た く」です。

よ:良い高さに物を置く →床に物を置きっぱなしにしない

い:居間の整理 →ついつい物で溢れてしまう

じゅ:絨毯(敷物)の固定 →端が捲れるとつまずく

う:浮いた踵の履き物(スリッパやサイズの合わない靴)に注意 →滑りやすい

た:段差と床を区別する →小さな段差でつまずくことが多い

く:暗い場所には照明をつける →足下の状況に気が付きにくい

まとめ

一つの骨折が引き金となり、他の骨折を引き起こしてしまうことをドミノ骨折という。

骨粗鬆症で骨折しやすい身体状況が発端となりやすい。

骨粗鬆症予防のための、食生活や運動習慣がドミノ骨折対策となる。

一度骨折すると身体機能の低下により再転倒・再骨折の可能性が高まる。そのため、適切なリハビリテーションを受ける必要がある。

住まいの環境整備も重要な転倒・骨折対策となる。